一、 前言

药物暴露-效应关系(Exposure-Response Relationship)研究旨在评估药物在不同剂量下的暴露量和效应之间的定量关系。暴露-效应关系是支持新药有效性和安全性评估的核心证据之一,对于选择与优化用法用量(包括剂量、频次、周期等)、确定不同生理、病理、遗传背景等患者给药方案等均具有十分重要的意义。

为指导新药研发中科学合理地开展暴露-效应关系研究,制定本指导原则。本指导原则重点阐述药物暴露量与效应之间定量关系,适用于采用暴露-效应关系研究数据支持研发和监管决策的药品。本指导原则仅代表药品监管部门当前的观点和认识。随着科学研究的进展,本指导原则中的相关内容将不断完善与更新。

二、 研究的价值和应用

暴露-效应关系在药物研发全生命周期中均有重要应用价值。建议在药物研发的各阶段合理评估暴露-效应关系,并随着研究数据的积累,不断更新、优化暴露-效应关系模型,以指导药物高效开发和临床合理使用。

(一)非临床-临床转化研究

结合非临床研究阶段的体内外实验数据开展暴露-效应关系研究,可以尽早获得药效学指标以及药物有效性或安全性特征与药物暴露之间的关系。结合对种属差异的已有理解与知识以及合理的假设,可预测人体的安全有效暴露量范围,为后续临床研究方案制定等提供参考。非临床研究阶段的暴露-效应关系研究还可帮助理解药物的作用机制。某些情况下,非临床研究可获取难以在人体试验中获取的数据(如:组织分布及靶部位暴露、体外关键药理/药效学数据、毒性剂量下暴露量及组织病理数据等),该类数据对临床给药方案、关键安全性和有效性指标的选择以及暴露-效应关系数据的解释与验证等均具有重要支持和指导作用。

(二)早期临床研究

在早期临床研究阶段进行的暴露-效应关系分析,一方面可确认药物的作用机制和预期的药理效应,特别是当研究样本量有限、观测变量采用经典统计检验分析不显著时,清晰的暴露-效应关系可用于确认客观存在的药理效应;另一方面可根据暴露-效应关系预测达到临床安全性和/或有效性的暴露量范围以及制定相应的给药方案,从而指导后续临床研究方案设计。早期临床研究阶段开展的暴露-效应关系分析,还可将临床研究中收集的协变量信息纳入分析,结合药物作用机制,寻找可能影响药物安全性和/或有效性的协变量,对显著协变量的影响做出充分评估后,可为后续临床研究受试者入排标准或分层标准的制定提供参考。此外,基于概念验证(proof-of-concept)研究获得的数据,通过暴露-效应关系分析,可加深对药物暴露量、生物标志物与临床终点之间关系的理解。

在早期临床研究阶段开展的暴露-效应关系分析,还可用于预估药物的安全性/有效性特征,为早期药物开发决策的制定提供参考依据。例如,可将基于早期临床研究阶段开展的暴露-效应关系分析数据与同类药物或对照药物的暴露-效应关系进行比较,从而评估潜在的临床价值。当早期临床研究仅纳入健康受试者时,基于健康受试者暴露量与生物标志物的定量关系,结合相同作用机制药物对应的目标患者群体中生物标志物与临床终点之间的关系,在预期健康受试者和目标患者具有相似暴露量-生物标志物关系的情况下,可将健康受试者的暴露量-生物标志物关系与目标患者群体中的生物标志物-临床终点关系进行桥接,预测开发中药物的暴露量生物标志物-临床终点关系,从而对药物的开发潜力进行早期评价或预测达到目标临床终点所需的暴露量水平和优化给药方案。在早期临床研究阶段进行暴露-效应关系研究可提高后续关键临床研究的成功率,加快研发进程,节约研究资源。然而,早期临床研究中由于样本量有限等原因,暴露-效应关系研究结果可能存在偏差,需充分评估。

(三)探索性/确证性临床研究

研究建立有效性和安全性两方面的暴露-效应关系,对于选择具有最佳获益风险比的用法用量具有重要价值。基于早期临床研究数据建立的可靠暴露-效应关系是后期临床研究设计和给药方案选择的核心证据之一。药物研发过程中,随着研究数据的积累,在早期建立的暴露-效应关系基础上,可以结合后期临床研究中收集的数据,更新得到更加稳健可靠的暴露-效应关系,用于药物上市申请前确证或科学选择具有最佳临床获益风险比的用法用量。稳健的暴露-效应关系对于预测药物在更多样化患者人群的安全性和有效性特征以及选择相应人群的用法用量具有重要价值,从而为相关临床研究设计和/或药品说明书的撰写提供依据。例如,结合特殊人群(如:肝、肾功能不全人群、儿童、老年人、孕妇等)的药代动力学特征和暴露-效应关系,可为是否需开展进一步临床研究提供依据,或为特殊人群制定合适的用法用量。此外,还可用于指导更复杂临床使用场景下的用药。例如,结合食物影响、药物相互作用等特征和暴露-效应关系,可为评估药物是否可与食物同服、合并用药是否存在禁忌或是否需调整剂量、漏服后如何补救提供指导。结合相对生物利用度/生物等效性研究结果和暴露-效应关系,对于评估药学变更的影响也具有重要作用。此外,如果获得在不同种族或地区之间相似的暴露-效应关系,可以作为药物在不同种族或地区之间相似的临床安全性和/或有效性的支持性证据,该数据也可用于国际多中心临床研究中不同种族人群剂量选择的依据之一。

(四)上市后申请和临床合理用药

对于药品上市后注册申请或补充申请,如变更用法用量、开发新制剂或扩展适应症等,暴露-效应关系可能适用于(但不限于)以下目的:评估采用新的用法用量或使用新的剂型(如儿童制剂或缓释制剂)的情况下,药物的有效性和/或安全性特征是否会发生具有临床意义的显著变化,是否需调整用法用量或开展临床研究;评估新适应症人群的暴露-效应关系是否与已获批患者人群相似,是否存在将已有临床数据外推至新目标患者人群的可行性,是否达到预期药物效应所需的暴露量,从而指导临床研究设计。此外,在上市后临床使用过程中,可基于暴露-效应关系,科学合理地设计个体化用药方案,指导临床合理用药。

三、 研究设计

暴露-效应关系研究是药物研发中的重要内容,贯穿药物研发的始终。建议尽早考虑制定暴露-效应关系研究计划,相关研究内容通常应涵盖在药物研发从非临床到临床研究的各个阶段,建议根据研究计划在药物研发的不同阶段合理设计研究内容,并随着研究数据的累积,不断完善暴露-效应关系信息。通常,药物的暴露-效应关系建议从良好设计的对不同剂量(包含较广泛的暴露量范围)进行对比的研究中获得。可基于一个或多个前瞻性研究的数据进行分析,也可以整合其他研究的回顾性数据进行总体分析,必要时还可纳入或参考非临床研究数据。暴露-效应关系研究的具体设计应基于研究目的,根据药物作用机制特点、适应症、疾病严重程度、暴露与效应的时效关系、研发阶段、已积累的相关数据等多方面因素合理制定。用于评价暴露-效应关系的研究通常应进行良好的对照,建议采用随机和盲法(如适用)设计以保证治疗组间的可比性,应有足够的样本量,减少由受试者、研究者及分析过程等造成的偏倚。在同质性较高的人群中进行相关研究通常可在较小样本量受试者中获得较明确的暴露-效应关系;在变异较大的大样本量群体中进行研究则可发现重要的协变量效应。

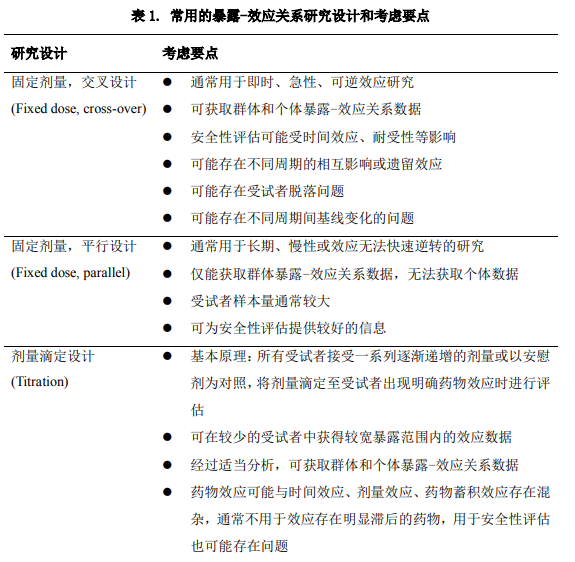

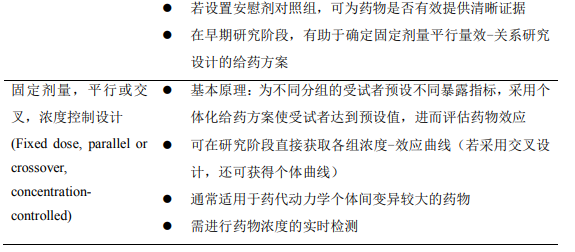

一般来说,基于早期临床研究数据可构建初步的暴露-效应关系,获得较宽剂量和/或较广暴露范围下的药物效应。对于确证性临床试验,建议在试验设计时考虑暴露-效应关系研究的需要,如采集药物暴露数据、效应数据、潜在影响因素(协变量)等信息。建议尽量评估药物在较宽剂量和/或暴露量范围内的暴露-效应关系,以确保获得相对完整的暴露-效应关系曲线以及更好地评估相关影响因素,特别是在没有合适的生物标志物或替代终点时尤为重要。国际人用药品注册技术协调会(ICH)E4 指导原则“药品注册所需的量效关系信息”中对常用的暴露-效应关系研究设计方法进行了详细阐述,具体要求建议参考 E4。常用的暴露-效应关系研究设计和考虑要点见表 1。

四、 研究数据

(一) 分析数据

用于暴露-效应关系分析的数据应是基于规范化研究收集的可靠研究数据,建议对数据来源、数据质量和数据管理过程等进行评估,以保证研究数据的可靠性。分析数据可来源于以暴露-效应关系为研究目的的单个或多个临床研究,也可来源于其他临床研究。一般来说,建议整合符合入选标准且具有可靠数据的多个临床研究进行暴露-效应关系分析,需关注不同研究的可比性、数据整合的可行性以及研究人群和评估指标的差异等。例如,暴露-有效性分析通常仅纳入各临床研究中同一目标适应症人群数据,而暴露-安全性分析则可根据研究目的将不同适应症人群的研究数据进行整合分析。当多个临床研究数据均可用于暴露-效应关系分析时,用于评价暴露-效应关系的分析集通常建议与方案中的全分析集相同,若仅选择部分临床研究或特定数据进行分析,需具有充分合理的依据。分析数据的纳入和排除标准应在分析前确定,通常在分析计划中进行明确,并评估其科学合理性。某些情况下,基于不同研究目的,可能通过设定某些入选标准,选择特定受试者亚群体或特定来源的数据开展暴露-效应关系分析。该类分析获得的结果可能与基于全部人群进行分析获得的结果不同,需谨慎解读,并评估亚群体分析的合理性。

用于暴露-效应关系分析的数据集可能与用于临床研究统计分析的数据集不完全一致,例如某些受试者未收集血药浓度,缺失暴露量数据而无法纳入分析。接受安慰剂治疗的受试者数据和某些指标的基线数据有助于了解未给药时受试者相关指标随时间的变化情况,对于掌握相关指标的分布或分析安慰剂效应具有重要意义,暴露-效应关系分析时应予以关注。

(二) 暴露指标

建议根据药物作用机制以及体内药代动力学特征等,选择与药物效应具有潜在相关性的暴露指标,如药物浓度、基于全身系统药物浓度或作用部位药物浓度获得的暴露量指标等。常用的系统暴露指标包括血药浓度-时间曲线下面积(AUC)、峰浓度(Cmax)、谷浓度(Ctrough)、平均药物浓度(Cavg)、特定时间药物浓度(Ct)、浓度高于特定阈值的时间(Tabove)等,有时还可能包括靶部位或其他特定部位药物浓度等。基于不同暴露指标开展的暴露-效应关系分析结果可能存在差异,建议进行比较分析,并根据药物作用机制等对分析结果的差异进行解读,尽可能识别与药物效应最相关的暴露指标。某些情况下,活性代谢物的暴露也应作为暴露指标进行分析。若包含多个活性成分,因不同活性成分的药理活性差异等,分析暴露-效应关系时应关注不同活性成分的暴露折算方法。

药物的暴露数据可能来源于受试者实测值,也可能采用基于实测值建立的群体药代动力学模型结合贝叶斯估算法等方式获得。例如,某些临床研究中仅对受试者的药物浓度进行稀疏采样,此类受试者无法基于实测值获得某些系统暴露数据(如 AUC),则可通过群体药代动力学模型结合贝叶斯估算法获得。

(三) 效应指标

效应包括安全性和有效性的生物标志物、替代终点、临床终点等指标。建议根据暴露-效应关系分析目的,充分考虑研究的不同阶段,选择表征有效性或安全性的观察值或终点作为效应指标。在临床研究的早期阶段,选择生物标志物或其他合适指标开展的探索性分析,对于指导后续临床研发决策具有重要意义,需关注所选生物标志物或其他指标与临床终点的相关性。在确证性临床试验阶段,效应指标通常选择临床终点或替代终点。

分析暴露-安全性关系时,效应指标通常可选择是否发生不良事件、是否发生特别关注的不良事件、根据不良事件严重程度进行分级或干预(如治疗中断、终止、减量)等进行分类分析,也可根据分析目的使用安全性定量数据(如特定不良事件发生率、临床实验室监测数据)进行分析,还可根据不良事件特征考虑将事件发生时间(Time-to-event, TTE)等数据纳入分析。

(四) 影响因素

探索影响药物暴露或效应的因素,对于更好地理解暴露-效应关系,更准确地基于暴露信息预测药物效应以及控制可能会出现的潜在混杂偏倚非常重要。可能影响暴露-效应关系的因素包括受试者内在因素(如年龄、体重、性别、种族、基因型、肝/肾功能等)、外在因素(如合并用药、饮食、吸烟、饮酒等)或其他因素(如时间节律、安慰剂效应、效应指标的变化影响药物暴露等)。群体药代动力学模型通常会对影响药物暴露的协变量进行分析,但如果存在同时影响暴露和效应的协变量,则仍有必要在暴露-效应关系分析时仍进行考查,并考虑潜在的混杂效应。一般来说,应通过考虑协变量的影响程度、临床意义等,避免纳入过多协变量,确保分析结果对药物研发和临床应用的指导价值。

五、 分析方法

(一)探索性分析

准确理解数据特征是进行暴露-效应关系分析的基础。开展暴露-效应关系模型分析前,建议采用描述性统计或图、表分析等方法对数据进行探索性分析,充分了解数据特征或潜在规律,如数据分布特征、相关性等。按特定因素(如人群、给药剂量等)进行分组,对每个亚组进行探索性图形分析,可以揭示不同亚组间的暴露-效应关系特征。探索性分析可初步评估药物的暴露-效应关系(通常用于早期临床研究阶段),还可为是否需进一步进行模型化分析以及如何开展模型化分析提供指导依据。探索性分析还能初步验证暴露-效应关系分析的假设是否合适,及时纠正不当的分析假设。

(二)模型化分析

通常采用模型化的分析方法对暴露-效应关系进行定量分析。根据暴露-效应关系分析目的以及效应指标的特征、数据类型和数据复杂程度等,可采用不同的模型进行分析(见附录)。除常用的经验模型外,还可采用基于机制的模型进行分析。基于适应症和药物治疗等方面考量,可能需考虑建立疾病进展模型,用于支持暴露-效应关系研究。通常建议选择相对较简单且可达分析目的的模型进行分析。采用模型分析影响暴露-效应关系的因素时,建议根据数据探索性分析结果,并基于协变量的药理学和临床意义等,选择合适的候选协变量进行模型分析。当协变量为连续变量时,协变量模型一般采用线性、幂、指数等模型,通常采用典型值进行归一化分析。当协变量为非连续变量时,协变量效应可描述为相较于参照组的变化(加和或比例)。若协变量随时间发生变化,且该变化具有临床意义,建议以合理方式对该协变量进行表征。除应评估协变量的统计学意义外,还应考虑协变量的药理学和临床等科学意义。模型评价是暴露-效应关系模型分析的关键组成部分。应基于暴露-效应关系分析目的,对模型进行评价,充分评估模型参数估算值的准确性和精密度、模型的稳健性及其预测性能等。此外,建议对建模过程中的不确定因素(如异常数据、模型假设等)进行敏感性分析,考察其对分析结果的影响。关于模型分析相关问题,可参考《模型引导的药物研发技术指导原则》《群体药代动力学研究技术指导原则》等相关技术指导原则。

六、 研究报告

建议根据暴露-效应关系分析计划,撰写研究报告。用于监管递交时,研究报告应包含但不限于以下内容。

(一)摘要

摘要是对暴露-效应关系分析全面而简要的概括,一般应包括研究背景、目的、数据、分析方法、结果、应用和结论。对决策具有重要影响的图和表可在摘要中呈现。

(二)研究背景

研究背景主要陈述研究药物的背景信息,暴露-效应关系分析的背景,以及当前分析在研究药物研发中的定位。

(三)分析目的

应对暴露-效应分析的总体目的进行说明。若有多个目的,应明确指出主要和次要目的。

(四)分析方法

1.纳入暴露-效应关系分析的研究。应对数据来源进行说明,描述纳入暴露-效应关系分析的研究情况,是否具有未纳入分析的研究或是否存在某项研究仅纳入部分数据,并阐明相关考虑或合理性。应对纳入分析的每项研究进行简要描述,包括研究目的、研究设计、终点指标、研究内容、受试者人群(如目标适应症或非目标适应症)、样本量、研究药物及其用法用量、数据收集情况等。

2.分析数据。应明确纳入分析的数据标准(如缺失值、离群值、低于定量下限值处理原则和数据入选/排除标准等),阐明拟纳入暴露-效应关系分析的暴露指标、效应指标以及影响因素(协变量),并说明相应指标的采样设计和数据情况。对于已纳入临床研究分析而未纳入暴露-效应关系分析的数据,需明确理由,并充分阐述数据纳入标准的合理性。

3.分析方法。应提供分析方法的详细信息,包括所用方法、软件及其版本、数据估计方法或衍生变量的计算方法、模型假设、模型构建和模型评价方法、模型应用等。

(五)研究结果

1.分析数据

应对数据处理结果进行总结,如受试者例数、数据量、暴露指标和效应指标特征、人口统计学和其他协变量的汇总统计量等。应对特殊数据处理结果进行阐述,如离群值和缺失值的处理结果、排除数据及其原因等。

2.探索性分析结果

探索性分析结果包括对暴露指标、效应指标和协变量的描述性统计或图、表分析等。此外,还应包括暴露指标(如暴露量的四分位数)与效应指标初步关系的探索性分析结果。

3.模型化分析结果

应详细描述模型构建和评价过程,提供暴露-效应模型的结构及其参数估计值、标准误差等,还应提供最终模型的评价结果。如采用暴露-效应关系模型进行模拟预测,应提供模拟结果及其可靠性评估。必要时还需提供模型参数临床意义的评估结果。

(六)暴露-效应关系的应用

应详细描述基于暴露-效应关系分析进行应用决策的结果,如临床研究给药方案的选择或进行剂量调整的依据等。

(七)讨论

应对暴露-效应关系分析过程和结果进行讨论或解读。根据研究目的,讨论当前分析在研究药物研发中的定位及其支持性。应讨论分析数据、暴露或效应指标选择、分析结果等的充分性或局限性,评估分析结果的不确定性等。

(八)研究结论

应简明扼要地阐述研究结论。

(九)附录

附录一般包括暴露-效应关系模型的结构和输出结果的模型文件、数据集、关键图形绘制方法和代码以及正文部分未呈现的图表(如探索性分析相关图表)等。

七、 监管递交

如拟基于暴露-效应关系进行关键决策,相关研究计划和技术标准等建议与监管机构事先沟通确定。在暴露-效应关系研究的注册申报资料中,应提交暴露效应关系研究计划与研究报告,还应提交暴露-效应关系分析的全部数据和代码(含模型代码和图表绘制代码)电子版,以及数据库和代码的说明文件。

八、 参考文献

1. PMDA. Guideline for Exposure-Response Analysis of Drugs,2020

2. PMDA. Guideline on Population Pharmacokinetic andPharmacodynamic Analysis, 2019

3. FDA. Guidance for Industry: Exposure-ResponseRelationships - Study Design, Data Analysis, and Regulatory

Applications, 2003

4. ICH E4. Dose-Response Information to Support DrugRegistration, 1994

5. 国家药品监督管理局. 模型引导的药物研发技术指导原则, 2020

6. 国家药品监督管理局. 群体药代动力学研究技术指导原则, 2020

7. 国家药品监督管理局. 新药获益-风险评估技术指导原则,

来源:CDE

咨询热线:400-888-1942

咨询热线:400-888-1942