笔式注射器作为现代药物递送系统的革新代表,在糖尿病、生长激素缺乏症及肥胖症等慢性病治疗中扮演着核心角色。其精准给药、操作便捷及患者依从性高的特点,完美契合胰岛素、生长激素、贝那鲁肽等蛋白质类药物的长期注射需求。本文从技术适配性、临床应用价值及法规监管框架三方面,深入分析笔式注射器与关键生物制剂的协同发展路径。

一、技术适配性:解决蛋白质类药物递送核心痛点

笔式注射器的设计针对性地克服了蛋白质类药物的特殊递送挑战:

精准剂量控制

胰岛素:不同品类(速效、长效、预混)需精确到0.5-1单位的微调,胰岛素笔的机械/电子剂量选择系统可避免传统注射器的读数误差。

生长激素:儿童剂量需根据体重精细调整(通常0.1-0.3 mg/kg/天),笔式设计显著降低剂量错误风险。

贝那鲁肽:作为GLP-1类似物,需阶梯式增量(如0.2mg→0.4mg→0.6mg),预填充笔可预设固定递增量。

集成针头、隐蔽药液、一键注射等设计,消除患者对传统注射的恐惧感,尤其利于儿童(生长激素)及每日多次注射患者(胰岛素、贝那鲁肽)。部分产品配备记忆功能(如记录末次注射时间/剂量),辅助用药管理。

药物稳定性保障

笔式注射器采用密闭药筒,减少药液与空气接触,降低蛋白质氧化、聚集风险。

内置玻璃材质兼容高浓度蛋白制剂(如U200/U300胰岛素、高浓度生长激素),延长药效并减少注射体积。

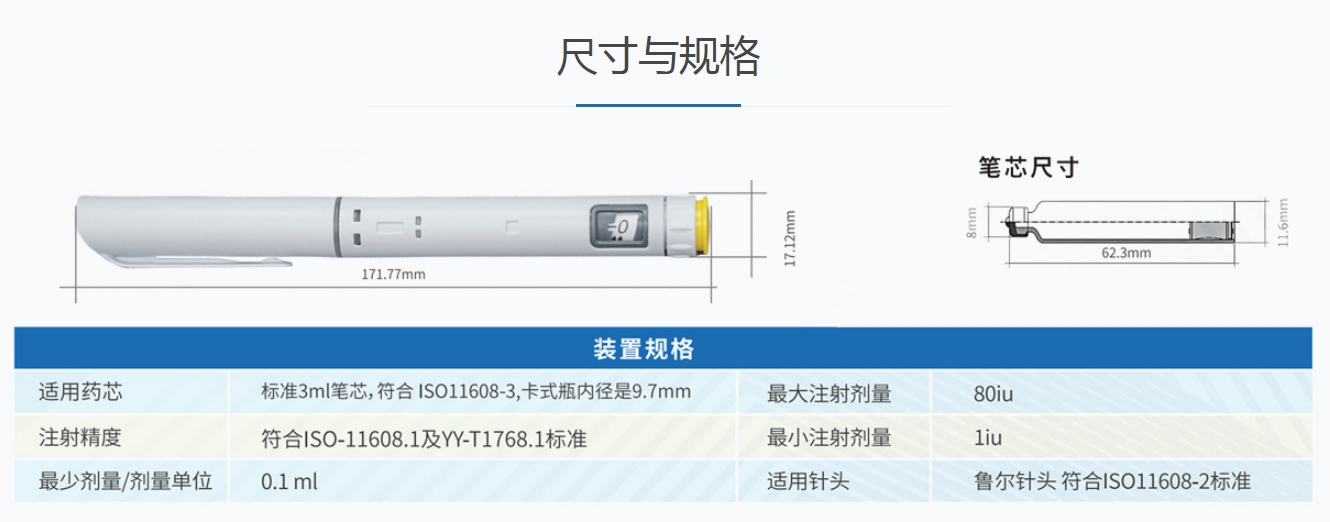

笔式注射器尺寸

二、法规框架:全生命周期质量管控

全球药品监管机构(NMPA、FDA、EMA)将笔式注射器视为“药物-器械组合产品”,实施双重监管:

注册审批要求

药学数据:需证明药物在笔式系统中的稳定性(温度、震荡、光照)、相容性(浸出物/吸附性研究)及递送性能(剂量精度、重复性)。

器械性能:依据ISO 11608系列标准验证机械可靠性(跌落测试、按键寿命)、剂量准确性(全量程测试)、安全性(针头防护、防误操作)。

人因工程(Usability):强制要求模拟实际使用场景测试,确保不同年龄段、行动能力患者(如视力障碍者)可安全独立操作。

生产质量管理规范(GMP/CGMP)

无菌保证:药液灌装(C级背景下的A级环境)、针头组装需符合无菌工艺要求。

过程控制:关键部件(弹簧、垫片)的尺寸公差、装配扭力直接影响剂量精度,需SPC统计监控。

供应链追溯:建立器械组件(药筒、笔芯、针头)的UDI唯一标识系统。

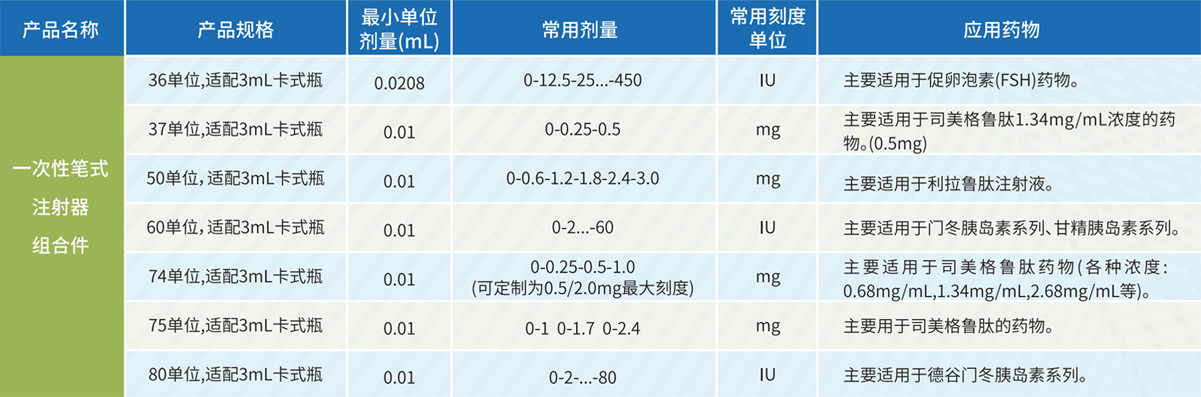

笔式注射器适用范围

上市后监管重点

药物-器械相互作用不良事件(如机械故障导致剂量不足/过量、针头堵塞)。

真实世界剂量准确性监测(尤其高浓度制剂)。

患者使用培训材料的合规性(如EMA要求提供多媒体操作指南)。

中国法规特色(NMPA):

《医疗器械唯一标识系统规则》要求预充笔实施UDI赋码。

《药物-器械组合产品技术指导原则》明确药械相互作用评价路径。

2023年新规强化人因工程与可用性测试要求,与国际接轨。

一次性笔式注射器CDE登记号

三、典型案例分析

胰岛素笔:从第一代可更换药筒笔到智能互联笔,持续优化剂量记忆与数据追踪功能,满足个性化糖尿病管理需求。

生长激素笔:隐针设计显著降低儿童注射焦虑,自动记录功能辅助生长曲线监测。

GLP-1受体激动剂笔:贝那鲁肽预充笔(采用多剂量预填充设计,简化用药流程;司美格鲁肽笔的剂量选择器与注射按钮分离设计,降低操作错误率。

笔式注射器通过技术创新重塑了蛋白质类药物的治疗体验,成为慢性病管理的核心工具。其研发与生产需严格遵循“药物-器械组合产品”的双重法规框架,在确保药学效能与器械可靠性的基础上,持续优化人机交互设计与智能化功能。随着NMPA等监管机构对组合产品要求的精细化,制药企业需强化跨学科协作(药学+工程学+人因科学) ,构建覆盖全生命周期的质量体系,以推动更安全、精准、便捷的蛋白质药物递送解决方案落地。

咨询热线:400-888-1942

咨询热线:400-888-1942