0982 粒度和粒度分布测定法第三法光散射法公示稿

0982 粒度和粒度分布测定法

第三法

1 光散射法

本方法通过分析颗粒的光散射特性,对两相体系中颗粒(如粉末、雾滴、气溶胶、混悬液、乳状液和溶液中的气泡等)的粒度分布进行测定。供试品以合适的浓度分散于适宜的液体或气体中,使其通过单色光束。单色光束照射到供试品颗粒上,以不同角度散射,形成散射光强度分布图(散射图样)。由于颗粒在各个方向产生的散射图样与颗粒粒径、形状、数量以及光学特性有关,因此通过测量散射图样,基于米氏散射理论或弗朗霍夫近似理论,可计算出颗粒的粒度分布。本法适用于粒径范围为 0.1μm~3mm 颗粒的粒度分布测定,采用特殊设计和辅助条件时可将粒度分布测定范围扩展至 0.1μm 以下和 3mm 以上。

1.1 对仪器的一般要求

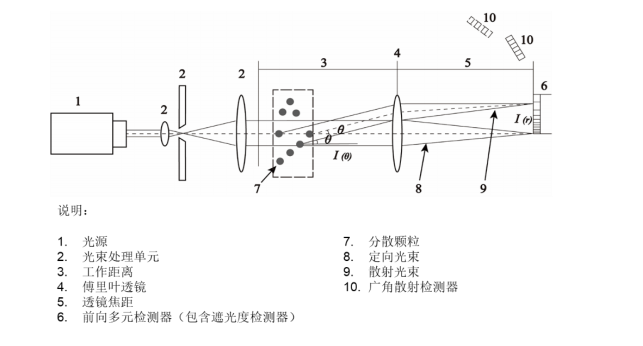

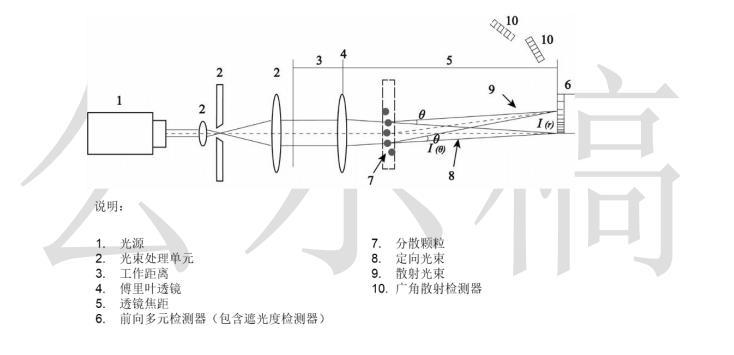

本法所用仪器为激光散射粒度分布仪,又名激光衍射粒度分布仪或激光粒度分布仪。通常由光源、光束处理单元、傅里叶透镜、进样系统、检测器以及数据处理系统等构成。光源发出的激光应具有稳定强度,仪器可自动扣除电子背景和光学背景等干扰。根据样品池在光路中的位置,光路设计分为两种:傅里叶光路和反傅里叶光路。在傅里叶光路(图 1)中,样品池置于傅里叶透镜前,测量区域的空间较大,样品在透镜的有效工作距离内有合理的光程;在反傅里叶光路(图 2)中,样品池置于傅里叶透镜后,样品区的光程较短,但利于测量到大角度的散射光。激光光束与样品分散颗粒相互作用,产生散射现象,光束的角度、强度发生变化,直射光和散射光聚焦到检测器形成散射图样。检测器收集有限角度范围内的散射光。

图 1 光散射法傅里叶光路原理图

图 2 光散射法反傅里叶光路原理图

仪器应定期采用粒度分布特征值(如 D10、D50、D90)已知的标准粒子进行校准,标准粒子粒径分布宽度(D90 与 D10 的比值)应在 1.5~10 之间。通常平行测定标准粒子 5 次,测得的 D50 均值与其标称值的偏差应小于 3%,RSD 不得过 3%;测得的 D10 和 D90 均值与其标称值的偏差均应小于 5%,RSD 均不得过5%。如粒度分布特征值小于 10μm,则相应的限度值应加倍。

1.2 测定

测定过程可分为样品制备、测量和结果计算。测定中,应进行方法开发,获得适宜的样品取样、样品分散和测量方式。

1.2.1 样品制备

样品制备过程中,应避免供试品引湿。对于较易引湿的供试品,应特别注意制备过程中样品的储存、称取和转移等相关操作。测定前,目视或借助显微镜观察供试品,了解颗粒形状及粒径范围,用于取样和分散过程的选择及评价。取样应具有代表性,必要时可通过分样技术获得代表性样品。

通常根据供试品的性状、溶解性能、理化特性,以及测量目的等,选择样品分散方式—湿法或干法,目视或借助显微镜观察分散效果。混悬供试品宜采用湿法分散,固态供试品依据溶解性能和理化特性可选择干法或湿法分散,无合适分散介质的固态供试品可采用干法分散。

湿法 湿法分散通常使用搅拌、超声等方式分散颗粒。根据供试品的特性,选择合适的分散介质(水或者其他溶剂,确保分散介质中没有颗粒物和气泡),调节搅拌速度或超声功率,必要时可加入适量的分散助剂如表面活性剂等,使分散体系成稳定状态,以保证供试品能够均匀稳定地通过检测窗口。湿法分散过程中影响测定的关键因素有分散介质、分散助剂、搅拌速度、超声强度、超声时间等。干法 干法分散通常基于压缩空气的能量或真空的压差能量分散颗粒。根据供试品分散的难易程度,调节样品出口的狭缝宽度、进样器的进样速率和分散气压(通常为 0~0.4MPa),使不同大小的粒子均匀稳定地通过检测窗口。干法分散过程中影响测定的关键因素有分散气压、进料速度等。为得到准确的结果,需根据实验结果对影响测定的分散参数进行优化。在合理的参数范围内,测定结果应无显著变化。

1.2.2 测量

调试仪器与测量背景,按前述制备样品。样品量应处于合理范围,通常采用遮光度反映测量区域内样品量。通常,湿法样品的遮光度为 3%~20%,干法样品的遮光度为 0.5%~15%。遮光度过低影响信噪比和测量精密度,遮光度过高导致样品分散困难或发生多重散射。样品测量次数不少于 3 次,测量时间以获得稳定的测试结果为宜。

1.2.3 结果计算

测量得到的散射图样可通过适当的光学模型如米氏理论或弗朗霍夫近似理论,以及适当的数学过程如反卷积等,计算出颗粒的粒度分布。光学模型的选择依赖于所要测定的粒度范围、颗粒光学特性及其用途等。弗朗霍夫近似理论是早期建立的光学模型,无需获得颗粒的光学特性。米氏理论是在弗朗霍夫近似理论基础上发展建立的光学模型。采用米氏理论时,应当获得系统的光学特性,例如颗粒和介质的折射率或两者比值,将其作为测量参数用于计算粒度分布。对于大于 50μm,且相对折射率大于 1.2 的多数颗粒,米氏理论和弗朗霍夫近似理论均适用。对于有色物质、乳状液和粒径小于 10μm 的物质,有必要获得光学特性,采用米氏理论计算。

本方法在光学模型中假设颗粒为球形,所报告的粒度分布是根据球形颗粒散射图样体积和的理论值与实测的散射图样值相匹配得到的,因此对于非球形颗粒,粒度分布结果可能与基于其他物理原理如沉降、筛分等方法测得的结果不同。

1.3 方法验证

分析方法需进行方法验证,本法常用的验证指标有重复性和耐用性。重复性系指在相同条件下,同一分析人员测定结果的精密度。本法可获得的重复性主要取决于供试品的特征(研磨/未研磨,坚固/脆弱,粒径分布宽度等),而所需的重复性取决于测量目的。不同的原料和制剂,其化学组成和物理特性差异较大,重复性有显著差异。除另有规定外,在合适的分散条件和参数下,平行测定 6 次,D50 的 RSD 不得过 10%,D10和 D90 的 RSD 均不得过 15%。对粒径小于 10μm 的供试品,D50 的 RSD 不得过 20%;D10 和 D90 的 RSD 均不得过 30%。耐用性系指在测定条件有小的变动时,测定结果不受影响的承受程度。本法耐用性验证一般考察影响干湿法分散的因素和光学参数,通常包含在测定方法的开发过程中。另外,在使用不同仪器测定样品时,由于光路结构、分散系统和数学计算过程等的差异,相同供试品在不同仪器上可能得到不同结果。为减少数据差异,可采用内部标准样品对不同仪器进行性能确认。

1.4 结果报告

本法测得的粒度分布数据通常以累积体积分布粒径或体积平均粒径报告。累积体积分布常用的粒度分布符号有 D10、D50、D90,又名 x10、x50、x90或 d(0.1)、d(0.5)、d(0.9),分别表示下累积体积分布等于 10%、50%和 90%时所对应的粒径值。体积平均粒径常用 D(4,3)表示。

此外,报告中应详细记录仪器信息、样品信息、样品制备、分散过程、分散参数、结果计算、方法验证等内容。

【附注】本法名称“光散射法”等同于“激光衍射法”或“光衍射法”。

起草单位: 中国食品药品检定研究院 联系电话:010-67095608

复核单位: 广东省药品检验所、上海市食品药品检验研究院、江苏省药品监督检验研究院、

成都市药品检验研究院、浙江工业大学、中国医学科学院药物研究所

主要起草人: 赵霞、谢兰桂、吴慧

0982 粒度和粒度分布测定法第三法光散射法

修订说明

一、目的意义

颗粒的粒度属性是产品开发和质量控制中至关重要的参数之一。关于粒度和粒度分布测定法,《中国药典》目前收载了显微镜法、筛分法、光散射法、动态光散射法和光阻法。其中,光散射法以其测量量程宽、自动化程度高、测试快捷等特点,在制剂领域应用广泛。随着应用范围的扩大和分析技术的发展,修订《中国药典》0982 粒度和粒度分布测定法第三法光散射法,充实与完善该部分内容,使其与仪器的发展相适应,与我国实际应用情况相匹配,更好地指导药品的质量控制和科学监管。

二、总体思路

光散射法测得的粒度结果受测试条件、测试仪器、光学模型和数学算法影响明显,详尽的测定过程指导对准确结果的获得至为关键。本次修订通过比较国内外多种技术规范关于光散射法的收载情况,结合实际工作经验,修订光散射法的名称、前言术语、对仪器的一般要求、测定、方法验证和结果报告等。

三、主要内容

1.名称:维持“光散射法”,附注中说明“等同于激光衍射法或光衍射法”,兼顾国际标准体系的衔接需求。

2.前言术语:增订适测样品类型及测定流程的概述性内容。

3.对仪器的一般要求:修订仪器命名和校准,增订仪器基本结构组成和不同光路设计原理及相应光路图。

4.测定:增订测试方法开发内容,将整个测定过程分为样品制备、测量、结果计算三个部分,对每个部分涉及的具体参数以及如何设置优化进行说明。样品制备部分将原通则中涉及样品制备的内容汇集到该主题下,并增订相关的技术要求。同时对干湿法分散内容进行文字修订,增订影响测定的重要因素。测量部分增订样品量、测量次数、测量时间等对测试结果的影响。结果计算部分包括原附注中相关内容并进行补充。

5.增订“方法验证”:为确保测试方法的适用性,需开展相应的验证工作。由于本法特殊性,一般只做重复性和耐用性要求。

6.增订“结果报告”:增订本法所测得粒度结果的表示和结果报告中应包含的内容。

7.附注:原附注内容删除或移到正文中,增加对本法不同名称的附注。

来源:药典委

原文下载:![]() 0982粒度和粒度分布测定法第三法光散射法.pdf

0982粒度和粒度分布测定法第三法光散射法.pdf

咨询热线:400-888-1942

咨询热线:400-888-1942